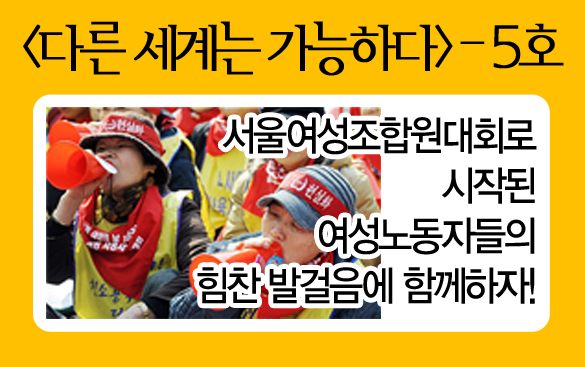

여성노동자들의 당당한 선언, 서울여성조합원대회

지난 12월 11일, 연세대 위당관 강당에서 서울여성조합원대회가 열렸다. 서울여성조합원대회는 각기 다른 조건과 삶을 살아가고 있는 여성노동자들이 모여서 ‘여성’이기에 부딪히게 되는 어려움과 문제를 함께 이야기하고, 여성노동자들이 노동조합의 주인으로 당당히 나서고 단결해야 함을 선언하는 자리였다.

대회를 시작할 때에는 150명 정도였던 참석인원은 점점 늘어 끝날 때가 되니 300명 수용의 강당이 가득 찰 정도였고, 그만큼 열기는 갈수록 뜨거워졌다. 대회가 진행되는 내내, 여성 노동자들의 위트와 삶이 자연스럽게 느껴졌다. 자신들의 삶을 이야기하고, 이명박 정부에서 추진하고 있는 여성정책에 대해 맹렬히 비판하는 여성노동자들의 모습은 ‘엄마’, ‘아줌마’가 아닌 이 땅의 자랑스러운 여성노동자들의 모습이었다. ‘여자는 강하고, 어머니도 강하다. 그러나 여성노동자는 더 강하다.’라는 생각이 다시 한 번 드는 시간이었다.

청소노동자 노래자랑에서 금상을 수상하신 여성노동자의 멋진 공연과 모두가 하나되는 몸짓공연, 여성노동자들의 재치와 삶이 녹아있던 촌극공연 등. 3시간이 언제 지나갔는지도 모르게 웃고 즐기고 함께 고민하면서 함께 할 수 있었던 시간이었다. 여성노동자들은 여성노동자대회 내내 성폭력과 성희롱, 저임금을 감내해야만 살아갈 수 있는 지금의 현실을 비판했다. 답답한 현실에 맞서 당당히 목소리를 내고자 하는 수많은 여성노동자들이 그 곳에 있었다.

여성조합원대회가 반가운 이유

그동안 여성비정규직노동자들의 선도적인 투쟁들이 있었다. 기륭전자, 이랜드, 대학 미화노동자들의 투쟁까지. 이 투쟁들은 그동안 한국사회에서 드러나지 못하고 있었던 ‘여성비정규직’의 문제를 제기했다. 그러나 여성비정규직노동자들의 투쟁은 그 어느 투쟁보다도 힘이 들기도 했다. 이랜드 여성노동자들은 관리자로부터 “반찬값이나 벌러 나온 아줌마들이 파업은 무슨 파업이냐”라는 비아냥을 들었다. 대부분 남성인 관리자, 용역직원, 경찰과 싸우다 보면 성희롱과 성폭력이 비일비재하게 일어나기도 한다. 또한 일과 가사의 이중부담이라는 굴레는 투쟁에 나섰을 때에도 여성들을 옭아매어 여성이 온전한 투쟁의 주체로 서지 못하게 만들었다. 여성노동자가 가족에게 “엄마가 집안은 못 챙기고 투쟁해서 미안하다”라고 말한다거나, 미화노동자들 같은 경우에는 퇴근하면 바로 집에 가서 자녀분들 밥을 챙겨주셔야 한다며 투쟁일정에 참여하지 못하는 경우들이 이를 증명해준다.

그러나 한편으로는 그러한 어려움을 이겨내고 있기 때문에 여성노동자들의 투쟁은 많은 사람들에게 더 큰 해방감과 감동을 준다. “예전엔 노조도 몰랐고 이런 세상이 있다는 것조차 몰랐는데, 이제야 내가 제대로 사는 것 같다”, “이제까지 힘없는 여자로서 기 한번 못 펴고 살아왔는데, 투쟁을 하면서 누구에게도 기죽지 않고 당당한 삶을 살게 되었다”라는 말들을 들으면서, ‘여성’이자 ‘노동자’라는 이중의 굴레를 짊어진 그녀들의 삶의 무게가 결코 만만치 않음에도 힘찬 팔뚝질로 세상을 뒤흔들고 있는 그녀들의 모습에 감동을 받을 수밖에 없는 것이다.

하지만 이렇게 선도적인 투쟁들이 벌어졌음에도 불구하고, 여성비정규직노동자들의 투쟁이 ‘여성’노동자로서 쟁취해야 할 권리를 제기하는 투쟁으로 만들어지기에는 어려운 조건들이 있는 것이 사실이었다. 그 ‘조건’들은 남한 노동자운동의 역사적인 맹목들에 기반하고 있는 것이기에, 더욱 단단한 벽으로 남아있다. 여성비정규직 투쟁의 요구는 ‘복직’이나 ‘정규직화’라는 구호로 결코 압축될 수 없다. 왜냐하면 이 구호만으로는 여성노동자들이 ‘왜’ 저임금의 비정규직에 집중되어있는지를 밝힐 수 없기 때문이다. 남성생계부양자 모델을 기반으로 한 ‘가족임금’이데올로기와 여성에 대한 재생산노동 전가, 그리고 여성의 재생산노동에 대한 평가절하가 바로 그‘왜’라는 질문의 답에 해당한다. 하기에 여성노동자들의 투쟁은 이러한 성별분업의 구조와 이데올로기를 깨 나갈 수 있는 투쟁이 되어야 한다. 그렇지 못했을 때는 (그럴 가능성 자체도 낮지만) 설령 복직이나 정규직이 된다 해도, 여전히 여성들의 노동은 사회에서 부차적인 것으로 남게 될 것이며, 일과 가사의 이중부담도 여전할 것이고, 사회의 모든 재생산노동은 가족 내의 여성들이 전담하는 모습일 것이다.

지금까지 남한의 노동자운동은 이러한 구조에 균열을 내기보다는 오히려 가족임금 이데올로기에 기대어 남성 정규직 노동자들의 고용보장을 위해 여성노동자들의 권리를 희생시키는 경우가 다반사였다. 또 여성의제가 다뤄질 때조차 여성의 재생산 노동에 대한 의무를 강화하는 정부의 정책(일과 가사의 양립 정책)에 호응하는 방식으로 진행되는 모습을 흔히 볼 수 있었다. 이러한 전체 노동자운동의 현실을 넘어서기 위해서는, 그동안 묻혀왔던 여성들의 목소리를 아래로부터 모아내는 움직임이 굉장히 중요하다. 그렇기 때문에 이번 서울여성조합원대회의 개최가 무척이나 반가울 수밖에 없다.

대안 세계를 향한 투쟁의 중심에, 여성노동자들이 우뚝 설 수 있도록 하자!

‘여성노동권’을 이야기하고 여성노동자들의 투쟁에 연대해왔던 우리들에게도, 여성노동권이 중요하다고 ‘말’로 강조하는 것은 쉬워도 현실에서 벌어지는 투쟁들에서 그 문제의식을 이어가고 구체적인 요구들을 만들어가는 것은 쉽지 않았다. 당면한 투쟁에서는 여성노동권을 이야기하는 것보다는 ‘당장 급하다고 생각되는’ 이야기부터 하자는 식으로 실천이 만들어지기도 했다. 그러나 우리의 투쟁이 진정한 ‘새로운 사회’를 만드는 길이 될 수 있으려면, 여성노동권의 쟁취가 반드시 필요하며, 여성노동자들이 그러한 움직임의 주체로 굳건히 설 수 있어야 한다.

첫 서울여성조합원대회는 끝났다. 그러나 조합원대회를 일회성의 ‘행사’로 사고하는 게 아니라 전체운동 차원에서 여성노동권 쟁취 투쟁의 새로운 흐름을 만드는 시작점으로 삼고, 2011년에 어떻게 여성노동권 쟁취 투쟁을 꾸준하게 만들어나갈지를 꼭 고민해야 하는 더 큰 과제가 남아있음을 잊어서는 안 된다. 가장 중요한 것은 여성노동자들이 투쟁의 주체로 설 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해서 꾸준한 조직화 사업과 동시에, 여성노동자들이 자신의 현실을 설명하며 해방감을 느끼고 언어화할 수 있는 교육 사업의 기회가 많이 있어야 할 것이다. 또한 학내와 사회에 여성노동권의 문제를 적극적으로 제기하는 역할을 잘 해낼 수 있도록 하자. 현재 ‘따뜻한 밥 한끼의 권리 캠페인단’이 성공적으로 진행되고 있는데, 여기에 각 학교에서 함께 참여할 학생들을 모집하며 활력을 만들어 볼 수 있을 것이다. 또 새내기맞이 사업에서 여성노동권을 고민하는 기획을 다양하게 만들어보자. 103주년 3.8 여성의 날을 여성노동권 쟁취 투쟁을 가속화하는 날로 삼고, 현재 벌어지고 있는 학교 미화노동자들의 힘찬 투쟁을 강조하면서 만들어볼 수도 있을 것이다.

여성노동자들이 세상의 주인이 되는 그날까지, 멈춤 없이 투쟁해 나가자!

이 홈페이지에서 전국학생행진의 모든 저작물은 '정보공유라이선스 2.0 : 영리금지'를 따릅니다.

이 홈페이지에서 전국학생행진의 모든 저작물은 '정보공유라이선스 2.0 : 영리금지'를 따릅니다.

이 홈페이지에서 전국학생행진의 모든 저작물은 '정보공유라이선스 2.0 : 영리금지'를 따릅니다.

이 홈페이지에서 전국학생행진의 모든 저작물은 '정보공유라이선스 2.0 : 영리금지'를 따릅니다.